3-4 (予備知識)団粒構造ができるしくみ

土壌団粒はどうやって形成されるのかについて簡単に解説します。土壌は、様々な大きさの粒子から成り立っており、個々の粒子の組成も多様です。こうした粒子がただ混在している訳ではありません。一定の法則性をもって結合し、集合体を形成しています。これがすなわち団粒なのです。団粒は一般的には微少な団粒(ミクロ団粒)ともう少し大きな団粒(マクロ団粒)の二つに大別されます。

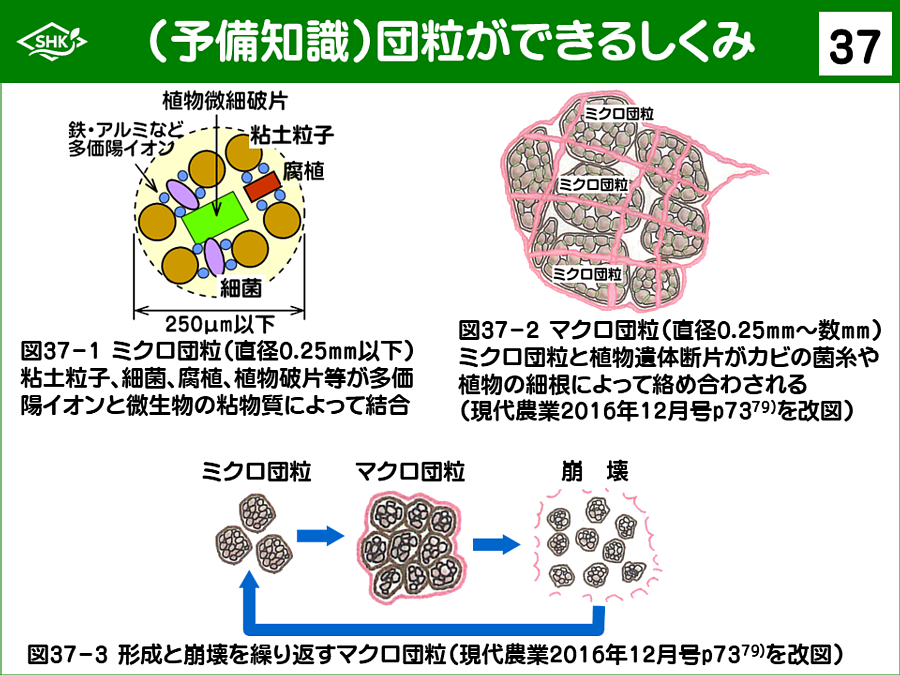

ミクロ団粒は、大きさ250μm(0.25mm)より小さな団粒、それより大きな団粒をマクロ団粒と呼びます。ミクロ団粒は、粘土粒子、細菌細胞、腐植、微細な植物破片が、多糖類の粘物質や水和酸化物によって結合されて出来ています。実際には、微少な粘土粒子どうしの凝集体、粘土粒子に周りを取り囲まれた細菌細胞や粘土粒子と腐植の複合体といった20μm(0.02mm)以下の大きさの粒子が基本単位となり、これらと植物破片とが主に微生物が作り出す粘物質によって結合されていると考えられています。一方マクロ団粒は、一般的にミクロ団粒と植物遺体の断片が、糸状菌菌糸や植物根によって絡み合わされることで形成されています。マクロ団粒内の有機物分解に伴ってミクロ団粒の形成も起こっています。団粒は、その形成において土壌微生物バイオマスと微生物代謝産物の役割が大きく、有機物分解とリンクして形成と崩壊が繰り返される動的な存在であると考えられています。糸状菌(カビ)がマクロ団粒の形成に大きく関わっていると考えられています。易分解性有機物(例えば有機質肥料)を施用すると微生物分解が急速に進み、微生物代謝産物の生産量が多く、マクロ団粒の高い形成効果が得られます。しかし、易分解性有機物の供給が途絶えるとマクロ団粒の崩壊が始まります。これに対して、比較的難分解性の有機物を施用した場合には微生物の増殖が小さく

代謝産物の生産量も少ないため、マクロ団粒の形成効果は小さくなりますが、微生物への基質供給が継続し、マクロ団粒も長期安定すると考えられています3,72)。

米澤70)は、有機質肥料の多面的研究において、土壌の粘土鉱物や腐植酸の効果は小さく、微生物の役割が大きいことを指摘しています。 |